冬キャンプにコットなしで大丈夫かな?みんな「コットは必須!」っていうけどお金もないし、できればコットは買いたくないな…。どうしたら「コットなし」で過ごせるの?

こういった疑問にお答えします。

✔この記事を書いた人

✔この記事でわかること

- 冬キャンプで必要な断熱性(R値)の意味がわかる

- 自分の状況に合った「コットなし」の選択肢がわかる

- 「コットなし」にプラスする寒さ対策がわかる

「冬キャンプにコットは必須」

そんな言葉はよく聞きますが、実際はそんなこともありません。

何を隠そう私も、コットの組立がめんどくさい時はマットだけで冬キャンプをします。

もちろん、コットを購入する人の多くは、冬キャンプでの底冷えを対策するのが目的です。

冬の底冷えは強烈ですからね。

寒くて眠れなかったら大変です。

ですが「コットなし」で眠れることもまた事実。

そのため、今回はコットなしで眠れる3つの方法を解説します。

結論から言うとこちらの3つです。

大切なことは断熱性(R値)の意味を知ることと自分に合った選択肢を知ることです。

それでは、くわしく解説していきます。

※最低温度は-2℃前後を想定。雪中キャンプではありません。

【コットなしの条件】冬キャンプで暖かく眠る3つの方法

コットなしの説明の前に補足があります。(1分で終わります)

それは「断熱性=R値」の意味です。

「R値」ってよく聞くけど、結局何のこと?

R値とは、正式名称をR‐Value【Thermal resistance value】といって、日本語の直訳で熱抵抗値と訳します。

かんたんに言うと、

断熱性を表した数値で、数値が高いほど断熱性が高いとされます。

キャンプでは、床に敷くマット(インフレーターマット、エアーマット、ウレタンマットなど)に表記されており、その数値が高いほど地面からの冷気を軽減します。

じゃあ、冬キャンプに必要なR値はどれくらいなの?

冬キャンプのR値は「3.0~4.0以上」

下の表がサーマレストで標記されている季節ごとの目安となるR値です。

基本的に日本の冬キャンプではR値3.0~4.0以上が必要とされています。

なぜ「3.0~4.0以上」と幅があるの?

それは、体感温度に個人差があるからです。

そのため、

寒さに強い人はR値3.0以上

寒がりな人はR値4.0以上

こういったイメージで理解しておいて下さい

※心配ならR値4.0以上がおすすめです。

ちなみに、有名なサーマレストZライトソルのR値は2.0です、

そのため、

「Zライトソル単体では冬キャンプはむずかしい」

ということですね。

さて、話は戻って、

ここからは、コットなしで眠る下記3つの方法をくわしく解説します。

コットなしの条件①:マットを2重にする

コットなしで暖かく眠る方法のひとつ目は、「マットを2重にする」です。

じつは、先ほど説明したR値は足し算をすることができます。

つまり、

今お持ちのマットのR値が3.0~4.0に届いてなくても、別のマットを重ねることで、断熱効果が追加されるというわけです。

たとえば、先程のサーマレストZライトソルのR値は2.0なので、それを2重にすればR値4.0になります。

したがって、1枚だと冬キャンプは無理でも、2重にすることで底冷えを軽減できますよ。

私の場合は、サーマレストのZライトソルとキャプテンスタッグのマットを2重にして使っています。↓

ですが、ひとつ問題があります。

それは、キャプテンスタッグのマットにはR値が記載されていないのです。

おそらく、皆さんの中にもここまで読んだなかで、

そもそも、自分が使っているマットにはR値が書いてないんだけど…。

という方がいるかと。

実は、R値の表記は登山用の商品を取り扱っているメーカーしか採用していません。

理由は、登山の方がよりシビア(危険)な環境だからです。

でも、冬キャンプも過酷だよね?どうにかできないの?

そうですよね。

なので、R値の目安をまとめてみました。

| 商品名 | 厚み | R値 | その他 |

|---|---|---|---|

| サーマレストZライトソル | 2.0cm | 2.0 | なし |

| 薄い銀マット | 0.2cm | 0.2~0.5 | なし |

| 段ボール | 2.5cm | 3.0~4.0 | 4~5枚を重ねる |

| キャンプテンスタッグマット | 2.0cm | 1.0~2.0 | 予測値 |

キャンプテンスタッグマットのR値(1.0~2.0)の根拠は3つです。

- 寒がりな私がZライトソル(R値2.0)と2重にして実際に眠れている。

- マットの厚さが2cm以上あるとR値1.0~1.5以上はある可能性が高い(リサーチまとめ)

- 同じEVA素材で実験しているこちらのブログで、Zライトソルと同等の結果が出ている

これらの理由で、キャンプテンスタッグのR値を予測しています。

そのため、持っているマットのR値がわからなくても厚さ2cmでR値1.0~2.0の範囲だと考えて下さい。

そして、驚きなのは『段ボール』ですね。

厚み2.5cm(段ボール4枚~5枚)でR値3.0~4.0もあります。

そのため、

どうしても2枚目のマットは買いたくないな…。

という方に「段ボール」はおすすめですよ。(4~5枚を重ねて下さい)

そういえば、ゆるキャン△でも紹介されていましたね。↓

ただし、

このマットを2重にするという方法は、荷物が増えるというデメリットがあります。

そのため、

「車で行くから荷物の量は関係ないかな…」

「何よりも寒さ対策が優先!」

と言う人には、マットを2重にする方法はおすすめできます。

ですが、

やっぱり荷物は少ない方がいいな…。

という人におすすめできません。

じゃあ、荷物を少なくしたい人はどうしたらいいの!?

というと、

そんな人にはエアーマットをおすすめします。

コットなしの条件②:エアーマットを使う

エアーマットとはインシュレーテッドマットとも呼ばれ、専用のポンプで内部を膨らませるマットです。

インフレーターマットよりも厚みがあり「断熱性」に優れます。

また、冬用エアーマットの内部構造は単なる空洞ではなく(それは夏用)、メーカー毎の特殊な断熱構造によって底冷えを遮断します。

※インフレーターマットとは、内部にウレタンなどのクッション材が入っており、専用のバルブを開放すると自動で空気が入ります。しかし、エアーマットよりも断熱性、重量、コンパクト性、クッション性で劣ります。

エアーマットのメリットは3つです。

- 軽量コンパクトになる(ペットボトルくらいの大きさ)

- クッション性が高い(空気の入れ具合で調整できる)

- 断熱性が高い(製品によっては冬の雪山もいける)

そのため、

という方に向いてます。

一方で、デメリットも3つです。

- パンクする可能性がある

- 物によっては値段が高い

- 空気を入れる作業が発生する

特に、エアーマットの購入で迷う人は「パンク」を心配していると思います。

寝てるときにパンクしたらどうするの?

せっかく高いお金で買ったのに、パンクしたら泣く…。

そうですよね。

その気持ちはわかります。

ですが、構造上パンクのリスクを「ゼロ」にすることはできません。

したがって、

「どうやったらそのリスクを軽減できるのか?」

と言う方向で考えてみましょう。

パンクのリスクを軽減する3つのポイント

この3つのポイントを意識するだけで、パンクのリスクはかなり下がりますよ。

たしかに、エアーマットにはパンクのリスクがあります。

ですが一方で

エアーマットは軽量コンパクトで断熱性が非常に高いのが魅力です。

それによって荷物は最小限で、かつ暖かく眠れます。

したがって、将来的に軽登山などを考えている人は、買い直すと余計にお金がかかるので、それなら最初からエアマットにしたほうがいいですよ。↓

▶【R値を徹底比較】冬キャンプで使えるソロ用エアーマット5選

そしてここからは、

マットを2重のすることも、エアーマットも正直怖い。もっと「安全にすごせる方法」はないの?

という方へ最後の提案です。

コットなしの条件③:電源サイトを利用する

電源サイトを利用することが、一番安全に「コットなし」で眠れます。

なぜなら、

電源サイトを使うとホットカーペットが使えるからです。

私も家族で冬キャンプに行く際には、必ず電源サイトでホットカーペットを使います、

そして、あまりにも暖かいため3シーズンシュラフで眠ることができるのです。↓

え?3シーズンシュラフで眠れるの?

と思われるかもしれませんが本当です。

ホットカーペットはそれ自体が熱源になる暖房器具なので、冬でも暖かく眠れますよ。

▶【電源サイトはコスパ最強】冬キャンプ初心者におすすめのサイト活用術

電源サイトでは「家庭用のコンセント」が使える

そもそも、電源サイトとは、家庭用のコンセントが使えるサイトのことで、値段も約3,000円~5,000円と一般的なサイトよりも割高になっているのが特徴です。

ただし、値段が高くてもホットカーペットがあれば3シーズンシュラフで眠れるので、冬用シュラフを買う必要がなくなり、トータルのコストは抑えられますよ。

特に、こういった人におすすめです。↓

電源コンセントが使えることで、携帯の充電だったり、子供のゲームだったり、利便性は高まります。

しかし、ひとつ大きなデメリットがあります。

それは、電源サイトを中心にキャンプ場選びをすると、行きたいキャンプ場が限定されてしまうことです。

つまり「好きな場所」で冬キャンプができないということですね。

そのため、

星がきれいな場所でキャンプがしたい

だったり、

川のせせらぎを見ながら冬キャンプがしたい

といった願いも電源サイトが無いと行くことができません。

じゃあ、もう諦めるしかないのかな?

安心してください。

そんな人のために『電源なし』で冬キャンプを快適に過ごす方法をまとめています。

大切なことは適切な冬用装備を揃えること。

個人的には、お金もかかるので「ソロ」から始めるのがおすすめですよ。↓

▶【祝:電源なし】冬キャンプを快適に過ごす冬用装備【結論:無敵です】

「コットなし」にプラスする寒さ対策

ここまで、コットなしで冬キャンプを過ごす3つの選択肢を解説しました。

ですが、この3つの選択肢はあくまでも「冬の底冷え」を対策しているだけです。

残念ながら、冬キャンプで暖かく眠るためには、下記の対策が必要です。

①シュラフ

電源サイトでホットカーペットを使用しない場合には、冬用シュラフが必要になります。

冬用シュラフとは羽毛シュラフのことで、とても暖かいのですが基本的に価格は3万円以上します。

えっ!3万円もするならムリだよ!

そうですよね。

この3万円以上する冬用シュラフを買う必要があることが、冬キャンプのハードルを上げている原因のひとつです。

ですが、本格的な冬用シュラフは10年使えると言われています。

そのため、これから長くキャンプ人生を楽もうと考えているなら、冬用シュラフは検討する価値がありますよ。

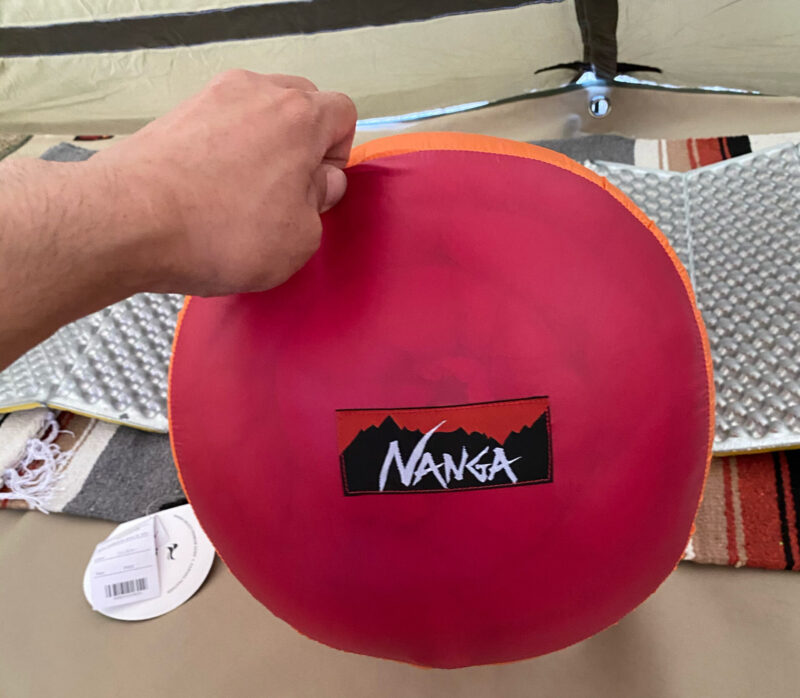

おすすめはナンガのシュラフ。↓

私も愛用していますが、NANGAはキャンパー1番人気のシュラフです。

理由は、NANGA独自の技術による保温性能の高さと永久保証と呼ばれるアフタフォローが充実しているからです。

特に、NANGAはコラボシュラフがお買い得で、カラーバリエーションも豊富。

興味がある方はこちらもご確認下さい。

もし、資金に余裕があり、軽登山も考えている人は、こちらの記事をご覧ください。

▶【失敗しないシュラフ特集】冬キャンプおすすめの冬用シュラフ/寝袋10選

もしくは、

う〜ん。それでも今はまだ、冬用シュラフは買えないかな〜。

という人には、▶【組合せの科学】冬キャンプを3シーズンシュラフで過ごす方法がおすすめです。

今お持ちの3シーズンシュラフでも、ホットカーペットを使わずに冬キャンプができる方法があります。

ポイントは、シュラフを重ねることで、空気の層をあえて作りだし断熱効果を高めます。

くわしくはこちらをご確認下さい。↓

②暖房

暖房を選ぶ際に大切なことは、暖房の選択肢を知ることです。

以下に暖房の選択肢をまとめました。

| 暖かさ | 重さ | かさばり | 手軽さ | |

| 石油ストーブ | ◎ | △ | △ | △ |

| 薪ストーブ | ◎ | △ | △ | × |

| ガスストーブ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |

暖房の中で一番おすすめなのは石油ストーブですね。

少しかさばりますが、家でも使えるのでそこまで悩まずの検討することができますよ。

おすすめはこちらの3つの石油ストーブです。

私も個人的に使っており、テントの大きさごとに持っていくストーブを変えてます。

う〜ん。それなら石油ストーブを検討しようかな?

そんな方は【少数精鋭】冬キャンプおすすめの石油ストーブ7選【価格|燃費比較】の記事をご確認下さい。

冬キャンプにおすすめのストーブをまとめています。↓

③服装

服装のポイントは、

ではなく、

この順番が大切です。

基本的には、こういった順番で重ね着をするのが一番効果的です。↓

くわしくはこちらの記事を御覧ください。↓

▶【結論:冬は着る順番が大切】冬キャンプにおすすめの服装【初心者向け】

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、コットなしで暖かく過ごす3つの方法を紹介しました。

もう一度、まとめると、

コットなしの選択肢は3つです。

この中で、

予算をできるだけ押さえたい人はマットを2重にするのがベストです。

特に、ダンボールの断熱性がものすごく高い(R値3.0~4.0)ので、お金をかけなくても冬キャンプができます(見た目の悪さも、マットの下に敷けば目立ちません)

また、

将来的に軽登山を考えている人はエアーマットが一番です。

値段は高いですが、あとから買い直すことが一番コストがかかるので、それなら最初から検討するのがよいかと。

最後に、

初めての冬キャンプなら電源サイトを利用することがベストです。

一番、確実で安全な方法ですよ。

そして、コットなしにプラスする寒さ対策は3つ

これらすべての寒さ対策ができるなら、間違いなく冬キャンプで暖かく眠れます。

今回は長くなりましたが、ここで解説を終わりにします。

それでは、楽しい冬キャンプを。

P.S.それでも冬の寒さが不安なら。

冬キャンプに必要なすべての「寒さ対策」をまとめています。↓

▶【冬キャンプ入門】寒さ対策のまとめページ【結論:初心者必須です】

コメント