冬の結露のことが知りたい人

「冬キャンプに行きたいけど結露が心配です。どうすれば防げるのかな?具体的な対策など、くわしく教えてほしい」

こういった疑問にお答えします。

✔この記事を書いた人

今回は、冬キャンプにおける『結露対策』を解説します。

ちなみに、この記事を書いている私は冬キャンプを1000時間以上経験し、たくさんの結露対策を試してきました。

そんな私が行き着いた結論。

それは、

冬キャンプに結露対策は不要です。

え?結露対策は不要なの?

はい。そうです。

私もいろいろと考え、たくさんの対策もしましたが、結論「不要」です。

なぜなら、下記2つの理由があるからです。

- 結露は完全には防げない

- 結露のデメリットは小さい

そのため、今回はこの2つの理由に関して、くわしく解説していきます。

この記事を読むメリットは?

結露対策が不要な理由は2つ

結露対策は不要です。

理由は先程説明したように2つあります。

- 結露は完全には防げない

- 結露のデメリットは小さい

それぞれ、解説していきます。

①結露は完全には防げない

結露は完全には防げません。

しかし、その理由を知るためには結露の原因から理解しなければなりません。

ここが一番大切なポイントです↓

結露とは、空気中に含まれる水分が温度差によって液体になる現象です。

なぜなら

『暖かい空気が保有できる水分量』

『冷たい空気が保有できる水分量』

この2つの水分量が違うからです。

温かい空気の方が冷たい空気よりも多くの水分を保有できます。

したがって、

テント内の暖かい空気が冷たいテントの生地に触れることで、その部分の空気が冷やされます。

そうすると、

暖かい空気の時は保有できた水分量が冷たい空気になると保有できず、余った水分が液化してテントに水滴として付くのです。

これが結露が発生する原因です。

そのため、

結露を防ぐためにはテント内の温度とテント外の温度を同じ温度にする必要があります。

いや、そんなことしたら寒くて眠れないよ!

まあ、無理な話ですよね。

なのでこれが結露対策が不要な理由のひとつです。

冬にテント内の温度を外気温と同じにすることはできません。

そのため、

結露は完璧に防げないから対策するだけ時間の無駄

ということですね。

正直、これは私自身いろいろな対策をしてきたからこそ、言えることだと感じます。

「結露は軽減できても、防ぐことはできない」

これが冬キャンプの現実です。

次に結露のデメリットは小さいに関して解説していきます。

②結露のデメリットは小さい

結露のデメリットは3つです。

- 結露によってシュラフが濡れる

- 結露によって荷物が濡れる

- テントを乾かすのに時間がかかる

結露のデメリット①:シュラフが濡れる

正直、これが一番のデメリットです。

冬キャンプで使う羽毛シュラフは、

水に弱い性質があります。

じつは、羽毛シュラフが濡れると羽毛が空気を含んで膨らまず、保温効果が低下し寒くて眠れなくなるのです。

じゃあ、どうしたらいいの?

対策は2つあります。

シュラフカバーがあれば、シュラフ自体が直接濡れるのを軽減できます。

こちらがシュラフカバーです。↓

また、防水生地のシュラフがあれば、水が生地の中に浸透しないので、濡れとは無縁になります。

どちらにせよ、

シュラフが濡れるデメリットは装備で対応可能

ということですね。

ちなみに、人気のNANAGAでいうとこういった商品が結露を防ぎます。↓

でも、冬用シュラフは高いでしょ?

そうですね。

ですが個人的には、長くキャンプを続けようと考えているなら、冬用シュラフを買う方がおすすめです。

なぜなら、

冬用シュラフは高額ですが、有名メーカーの高品質なシュラフは10年使えるからです。

そのため、長い目でみれば最初にお金はかかりますが、合計では大きな出費ではありませんよ。

特に、「永久保証」がついているナンガのシュラフがおすすめです。(私も愛用しています)

▶【温度別で分かり易い】冬キャンプ用ナンガシュラフ10選+選び方

▶【限定NANGA比較】冬キャンプおすすめナンガのコラボシュラフ10選

また、すでに防水ではない冬用シュラフを購入していても、必ずシュラフカバーを買う必要はありません。

実は、化繊の3シーズンシュラフでもシュラフカバーの代わりになります。

そのため、私はこんな感じでシュラフカバーの代わりに使っていますよ。↓

そのため、もし他の季節で使っていた3シーズンシュラフがあるなら、それを使えば問題ありません。

ちなみに、

『化繊シュラフ』は濡れても保温性能は落ちませんので、安心してください。

▶【羽毛に異議あり!】冬キャンプ用の化繊シュラフ5選【コスパ重視】

結露のデメリット②:荷物が濡れる

これは個人的に悟りました。

1,000時間以上冬キャンプを経験し、何度も結露で荷物が濡れて嫌な気持ちにもなりました。

ですが、あるときふと気づきます。

あれ?濡れたら拭けばいいだけじゃない?

そうなんです。

シュラフと違って荷物が濡れても寒さを感じることはありません。

濡れたら拭けばいい。それだけ。

また、濡れるといっても『ビチャビチャ』になるわけではありません。

服が濡れて着替えが無い!

とかだっだら、さすがに対策は必要ですが、正直、少しバックの上に水が染みる程度。

拭けば大丈夫ですし、時間がたてばすぐに乾きます。

そのため、やはり大きな問題ではないと考えています。

結露のデメリット③:テントを乾かすのに時間がかかる

これも、そこまで問題ではありませんでした。

あえて言うなら、

こういった場合にのみ、少し困ります。

なぜなら、

テントを濡れたまま収納すると、カビが発生する可能性があるからです。

これは、特にコットン(木綿)やポリコットンのテントを使っている人に関係してきますね。

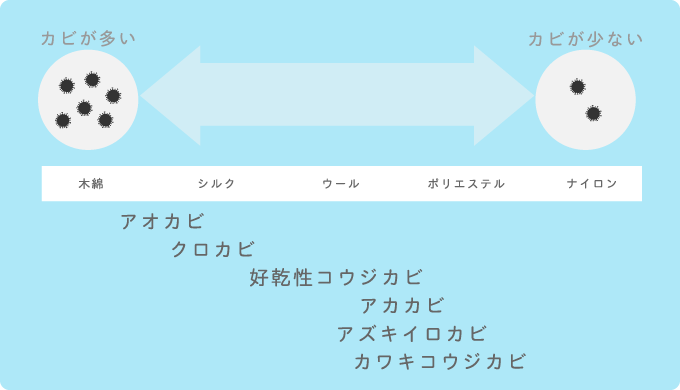

この下の図のように、テントの素材にはカビが生えやすい生地(木綿←コットン、ポリコットン」とカビが生えにくい生地(ナイロン、ポリエステル)があるります。

カビの生えやすさは、カビが栄養にできる成分量の多さで決まります。

そのため、木綿であるコットンやポリコットンのテントは完全に乾かしてから、撤収する必要がありますよ。

ですが、

私自身3つのポリコットンテントを使って、何度も冬キャンプをしていますが、カビが生えたことは一度もありません。

だいたい、曇り空でも10時~11時にはテントは乾いていますね。

ただし、私は翌日、用事があって早く帰る場合には、あえてポリエステル素材のテントを持っていくこともあります。

こんな感じですね。↓

ポリエステル素材のテントであれば、そこまでカビの心配がないので、少し拭いて、あとは家で乾かすだけで大丈夫です。

こんな感じで家族が引くぐらい乾かしています↓

ただし、翌朝雨が降ったり、テントが大きくて、そもそも家では乾かせない場合もあります。

そんな時は、後日改めてテントを乾かしに行きます。

これだけが少し面倒ですが、

- 雨予報の時はキャンプを控える

- あらかじめテントが広げられる場所を見つけておく

こういった対策をしておけば、少しは面倒が減りますよ。

結露対策は4つ

結露対策は「不要」って言ってるけど、本当に大丈夫なのかな?

そうですね。

基本的に結露対策は不要ですが、もし本当に心配なら以下4つの方法で結露を軽減し、かつテントを早く乾かすことができます。

ただし、

どの対策も劇的な効果はないので、ご注意ください。

対策①:テントをコットン、もしくはポリコットンにする

ポリコットンってよく聞くけど、そんなにいいの?

そうですね。

ポリコットンのテントは、冬は保温性能が向上するので暖かく過ごせます。

ですが、完全に乾かしてから撤収しないとカビが生えるので、少し手間がかかります。

また結露に関しては、ポリエステル素材よりはマシというだけで、普通に結露はします。

そのため、

手間がかかっても、暖かく過ごせて、結露が少しでもマシになるならそっちがいい。

こんな人にポリコットンは向いてますよ。

▶【ポリコットンテントの裏話】冬キャンプ経験者が選んだ理由【初心者向け】

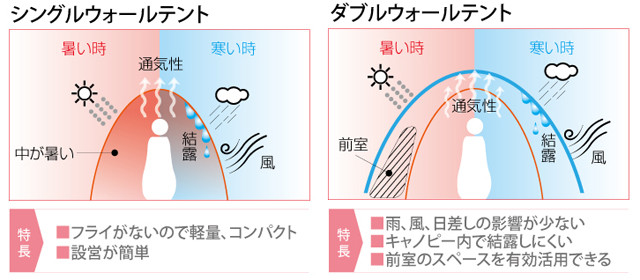

対策②:ダブルフォールのテントを選ぶ

ちなみに、シングルウォールテントとは、生地が1枚のテントのことです。

また、ダブルウォールテントとは、インナーテントの上にフライシートという幕を被せるテントのことです。

こういったテントです↓

シングルウォールとダブルウォールの違いは、下のモンベルで使われている図を参考にしてもらうとわかりやすいです。

結局、シングルウォールテントも、ダブルウォールテントも結露はします。(どちらも防げない)

ただし、ダブルウォールの方がテントの中が二重になっているので、結露の水滴が寝床には、ほとんど垂れません。

そのため、ダブルウォールの方が寝床への結露を軽減できるのです。

対策③:マイクロファイバーのタオル

マイクロファイバーのタオルに関しては、使った方が早く水分吸収できて、乾きやすくなります。

時間短縮効果ですね、

値段も高く無いので、絶対にあった方が便利ですよ。

また、最近ではダイソーでもこんな商品があります。

同じ用途なので、値段を気にする方はこちらでも大丈夫ですよ。

対策④:テントの入り口を開放し、風通しを良くする

これもテントを早く乾かすためには、効果があります。

ポールやパラコードを使って、色々な角度にアレンジしています。

「乾いたら、別の部分を上げて、また乾かす」

これを1時間くらい続ける感じですね、

めんどくさいですが、こっちの方が早く乾くので、頑張りましょう。

また、もし分かるなら事前にキャンプ場の日が当たるサイトを見つけておくと便利です。

朝日が当たる場所と当たらない場所では、乾き方が全然違うので、事前にネットや電話で聞いておくと安心ですよ。

ちなみに、私のホームの佐賀県とりごえ温泉キャンプ場の日当たり具合はこちらでまとめています。

まとめ

今回は『冬キャンプにおける結露対策は不要』という内容を解説しました。

ポイントをまとめると

- 結露対策は不要⇒そもそも完全に防げない

- 不安なら軽減する方法もある⇒しかし、劇的な効果はない

- シュラフだけは重要⇒きちんと防水対策をする

ここを抑えておけば問題ありません。

何よりも残念なことは、

『結露』を心配するあまり冬キャンプを純粋に楽しめないことです。

どうせ防げないのです。

それなら、

結露を気にせず、好きな場所に行って、好きなように過ごして、日々のストレスを発散した方が楽しいと思いませんか?

この記事が『結露』に対する考え方を変えるキッカケになったら幸いです。

それでは、楽しい冬キャンプを!

P.S.冬キャンプにおけるその他の疑問・質問はこちらの記事で解説しています。↓

▶【冬キャンプ入門】寒さ対策のまとめページ【結論:初心者必須です】

コメント